조류발전시스템 터빈 블레이드 피치 제어 불량에 대한 고찰

Abstract

Tidal current energy is a renewable energy that has the advantage of being predictable by generating power using periodic tidal movements. Because a tidal current energy converter system is installed underwater, maintenance costs are high, and a systematic review of various factors must be performed in advance. In this study, an integrated load analysis was performed to review the blade pitch control problem of tidal current energy converter system. The impact on system performance was analyzed in situations where blade angle adjustment was not possible. It was confirmed that when the blade pitch angle is fixed, the fluctuation range of system power increases above the rated flow speed, and it is found that power generation is difficult even at high speeds when one blade is fixed at the feathering angle. This study is expected to enhance the current understanding and provide a valuable reference for developing a horizontal axis turbine in a tidal current energy converter system.

Keywords:

Tidal current energy converter system, Turbine blade, Pitch control fault, Integrated load analysis, Blade load키워드:

조류발전시스템, 터빈 블레이드, 피치 제어 불량, 통합하중해석, 블레이드 하중1. 서 론

조류발전은 조석 현상에 의해 발생하는 조류의 운동에너지를 이용하여 터빈을 회전시켜 발전기를 통해 전기를 발생시키는 방식이다. 조류발전은 작동유체의 흐름을 이용해 터빈을 구동시켜 전기를 생산하는 방식이 풍력발전과 유사하지만, 정확한 발전량 예측이 어려운 풍력발전과는 달리 주기성을 갖는 조석 현상에 의해 발생하는 해수의 흐름을 동력원으로 사용하기 때문에 규칙적으로 발전이 가능하고 장시간에 걸쳐 정확한 발전량 예측이 가능하다는 장점을 갖고 있다. 우리나라는 지리적인 입지 조건으로 장죽수도, 맹골수도 및 거차수도 등과 같은 세계적으로 우수한 조류발전 후보지를 보유하고 있고, 해당 해역에서는 약 8.3 GW 규모의 조류에너지가 부존하고 있는 것으로 평가1되고 있으며 서⋅남해안에는 약 12 GW 규모의 조류에너지가 부존하고 있는 것으로 예측되고 있다. 이와 같이 우리나라에는 많은 조류에너지가 부존하고 있으며, 또한 전 세계적으로도 대규모의 조류에너지가 부존하고 있는 것으로 평가되고 있다. 이에 따라 우리나라뿐만 아니라 세계적으로 조류에너지를 조사하고 개발하기 위한 많은 노력들이 수행되고 있다.

O’Rourke 등2은 아일랜드의 화석연료에 대한 의존도 증가와 기후 변화의 영향을 고려해 재생에너지의 필요성을 강조하였고, 아일랜드의 조류에너지 자원량에 대한 수치적 평가를 수행하였다. 아일랜드 주변에 잠재한 이론적인 조류에너지 자원량은 연간 약 230 TWh로 평가되었으며, 실제 개발 가능한 조류에너지 자원량은 연간 2.63 TWh로 계산되었다. 그들은 지속가능한 에너지 활용을 위해 조류에너지 개발에 대한 기술 향상 및 효율적인 정책의 개발을 강조하였다. Novico 등3은 인도네시아가 목표로 한 2025년까지 전체 사용에너지 중 재생에너지의 비중을 23%까지 높이기 위해서는 해양에너지 개발이 필요하다고 지적하였으며, 인도네시아의 해양환경 특성을 고려하여 조력발전보다는 조류발전이 적합하다고 강조하였다. 인도네시아 파틴티 해협의 조류에너지 자원량을 분석하기 위해 수치해석을 수행하였고, 수심과 시동유속(cut-in speed) 조건 등을 고려해 많은 조류발전 터빈을 설치해 조류에너지 개발이 가능하다는 것을 설명하였다. 그리고 2030년까지 70.5 MW의 해양에너지 개발을 목표로 하는 필리핀의 조류에너지 자원량에 대해 Villalba 등4이 연구하였으며, ADCIRC(Advanced circulation) 모델을 사용하여 바너그 해협이 조류발전에 적합하며, 직경 18m의 터빈을 통해 연간 약 773.3 MWh의 전력 생산이 가능하다고 평가하였다. 또한, Palconit 등5은 필리핀 다바오만의 파키푸탄 해협에서의 조류에너지 자원량을 평가하였으며, 1 m2당 연간 1,350 kWh의 전기를 생산할 수 있다는 것을 수치해석을 통해 확인하였다. Coles 등6은 영국이 2050년까지 넷제로(net-zero) 목표를 달성하기 위하여 조류발전이 기여할 수 있을 것이라고 평가했으며, 2050년까지 11.5 GW의 조류발전 개발을 통해 연간 약 34 TWh의 전기를 생산할 수 있을 것이고 이것은 현재 영국 전기 사용량의 약 11%에 해당한다고 했다.

이렇게 조류에너지 개발을 위한 자원량 조사를 통해 전 세계적으로 탄소중립 실현을 위해 조류발전 개발에 대한 필요성을 강조했다. 또한, 이러한 조류에너지 개발을 위해 현재까지 선진국을 중심으로 다양한 조류발전시스템을 개발하기 위한 노력을 하고 있다. 미국의 Verdant Power 사7에서는 Triframe 위에 1.0 m/s에서 작동 가능한 세 개의 수평축 터빈을 설치한 시스템을 개발해 뉴욕 East river에 설치하였다8. 영국의 MeyGen 프로젝트에 사용된 바 있는 AR1500은 1.5MW급 수평축 조류발전시스템으로, 터빈, 허브, 그리고 피치 시스템은 Atlantis Resources 사에서 설계했고 나셀은 Lockheed Martin 사에서 설계했다. AR1500 조류발전시스템은 15 m의 로터 직경과 3 m/s의 정격유속을 갖는다. AR1500은 스코틀랜드의 Pentland Firth에 설치 및 전력망에 연결되어 전기를 생산하고 있다9-10. Marine Current Turbines에서 개발한 SeaGen시스템은 2엽 블레이드를 갖는 600 kW급 터빈을 듀얼로 설치한 조류발전시스템이다11. SeaGen시스템은 유지보수가 필요할 때 수면 위로 터빈시스템을 인양시킬 수 있는 리프트를 갖고 있다. Orbital Marine Power사에서는 2 MW급 부유식 조류발전시스템을 개발하였다. 72 m의 부유체 양쪽으로 2엽 블레이드를 갖는 터빈을 설치한 시스템으로 터빈 로터는 서로 반대방향으로 회전하는 방식이다12. 그리고 Nautricity는 counter rotating 방식의 CoRMaT시스템을 개발하였다13. CorMaT은 서로 반대방향으로 회전하는 두 개의 터빈을 전후방으로 위치시킨 시스템으로, 전방 및 후방 터빈들은 각각 3엽 및 4엽의 블레이드를 갖는 수중 부유식 시스템이다.

조류발전시스템의 핵심 구성요소인 터빈 블레이드는 시스템의 효율과 직접적인 연관이 있으며, 조류의 속도와 방향 변화에 따라 터빈 로터의 회전수를 조정하거나 블레이드 피치 각도를 제어해야 시스템이 최적의 효율을 가질 수 있다. 피치 제어는 정격 유속 이상에서 조류발전시스템이 일정한 출력을 가질 수 있도록 터빈 블레이드를 제어하는 역할을 한다. 그러나 피치 각도 제어에 문제가 생기면 터빈의 성능을 저하시킬 수 있으며, 심각한 경우 시스템의 안정성 문제를 야기 시킬 수 있기 때문에 블레이드 피치 제어 불량에 대한 체계적인 고찰이 필요하다. 조류발전시스템은 풍력터빈과 비교해 바다 속에 설치하여 유지보수 비용이 많이 소요되기 때문에 다양한 문제 발생 가능성에 대한 사전 검토가 필수적이다. 그러나 조류발전터빈 블레이드의 피치 제어 문제 발생에 따른 조류발전시스템 성능 특성을 분석하기 위한 연구들은 미비한 실정으로 이에 대한 연구가 필요하다.

본 연구에서는 조류발전시스템의 블레이드 피치 제어시스템에 문제가 발생하면 시스템 성능에 어떠한 영향을 미치는지를 분석하기 위해 Tidal Bladed14를 사용하여 통합하중해석을 수행하였다.

2. 해양환경 조건 검토

해양물리 환경 인자인 유속, 파고 및 파주기는 조류발전시스템의 블레이드 설계와 하중해석의 입력 자료로 필요하다. 본 연구에서는 1MW급 조류발전시스템의 설치 지점인 전라남도 울돌목 해역을 대상으로 수행한 조류특성 수치모형 실험을 통해 유속 값을 도출하였으며, 파랑 및 파주기는 해당 해역의 기존 문헌에서 도출한 값을 적용하였다.

2.1 대상 해역

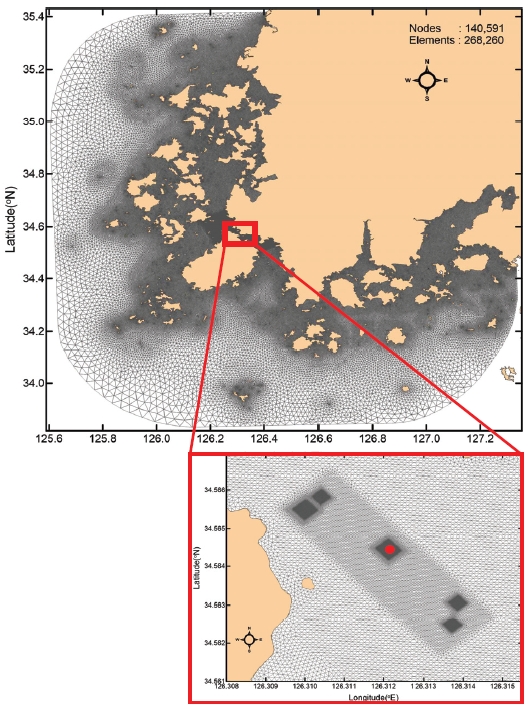

1 MW급 조류발전시스템은 우리나라 서남해의 울돌목에 구축된 조류발전 실해역시험장에 설치되었다. 울돌목은 한반도의 서해와 남해가 만나는 해역으로 Fig. 1에 나타낸 것과 같은 전라남도 진도군과 해남군 사이에 위치한 명량수도의 협수로이다. 길이는 약 1,000 m이고 폭은 약 500 m 정도이며, 중앙부의 수심은 약 20 m이다. 이 해역의 조차는 약 3 m이며, 진도 인근 해역의 지형 분포로 인한 조석특성에 의해 명량수도 양단에 약 0.9 m의 해수위 차이가 발생한다. 그리고 울돌목의 좁은 해역폭과 만나면서 수로 중앙에서 수심평균 약 5.5 m/s의 강한 유속이 관측되었다15-17.

2.2 유속 도출

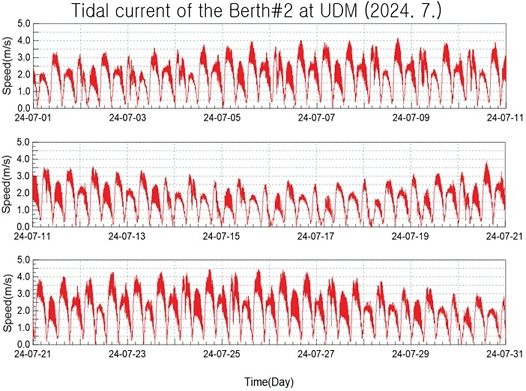

조류특성 수치모델은 복잡한 지형의 연안해안선과 섬 주변 등의 지형을 정확하게 재현할 수 있는 비정형격자기반의 Telemac18을 사용하였다. 먼저 우리나라, 일본, 중국 및 대만 등을 포함하는 영역에 대해 광역 조류특성 수치실험(2차원)을 수행하였고, 여기에서 도출한 조위와 조류를 외해 경계조건으로 정밀 조류특성 수치실험(3차원)을 수행하였다. 모델의 신뢰성을 검토를 위해 국립해양조사원의 진도 기준검조소의 관측자료와 조위 예측자료를 비교한 결과 결정계수(R2)는 0.94로 관측조위의 크기와 위상을 잘 재현하였다. 또한, 울돌목의 조류관측 자료와 u, v 성분의 유속 예측자료를 비교한 결과 유속의 크기와 위상을 잘 재현하는 것으로 나타났다. 1MW급 조류발전시스템의 설치 지점과 시기를 고려하여 Fig. 1에 표시한 지점(빨강색 점)의 2024년 7월의 조류예측 자료를 분석하여 Fig. 2에 나타내었다. 그 결과 최대유속 4.46 m/s, 평균유속 1.78 m/s로 나타났으며, 해당 유속조건을 참고하여 최대유속의 80%인 3.6 m/s를 정격유속으로 결정하였다.

3. 수치해석방법

3.1 통합하중해석

본 연구에서는 1 MW급 조류발전시스템의 성능특성을 분석하기 위해 Tidal bladed를 사용한 통합하중해석을 수행하였다. Tidal bladed는 해양 환경조건과 조류발전시스템의 유체-구조 연성해석 효과를 고려해 수력학적 성능과 하중을 예측하기 위해 날개요소모델(BEM, Blade-element model)을 사용하는 상용코드이다. 통합하중해석에서는 실제 환경을 보다 효과적으로 반영하기 위해 유로폐쇄(flow blockage), 허브 및 팁 손실 모델20, 그리고 동적 유입류(dynamic inflow), 동적 실속(dynamic stalll) 모델21 관계식들을 포함하게 된다. 허브 및 팁 손실은 Prandtl의 수정 계수를 사용하여 모델링되고, 비정상 유동은 Oye’s dynamic wake와 stall 모델을 사용하여 모델링된다. 정적 해석(static analysis)에서는 구조물의 안정성을 고려하기 위해 정적 평형방정식을 통해 힘과 모멘트의 합에 대한 계산을 수행하고, 하중이 선형 범위 내에서 작용할 때 재료의 응력을 계산하기 위해 Hook’s 법칙을 사용한다. Tidal Bladed를 통한 통합하중해석은 유한요소법 기반의 이산화된 방정식이 사용된다. 동적 해석(dynamic analysis)은 식(1)과 같은 운동 방정식에 기반하여 수행된다.

| (1) |

여기서, m, c, 그리고 k는 각각 질량, 감쇠 계수, 강성 계수를 의미하고, , , u(t), 그리고 F(t)는 각각 시간에 따른 가속도, 속도, 변위, 그리고 외부 하중을 나타낸다. 유체의 압력과 구조물의 변형에 대한 상호작용을 고려하기 위해 Navier-Stokes 방정식과 구조 해석 방정식의 연성 해석을 수행하게 된다. 또한, Morison 방정식과 Froude-Krylov 힘 등을 이용하여 파랑에 대한 계산을 수행한다14.

Parkinson and Collier22는 유럽해양에너지센터(European Marine Energy Centre)에서 실증한 1MW급 조류발전시스템 Alstom DEEP-GEN Ⅳ에 대해 Tidal bladed의 통합하중해석을 수행하였고, 조류발전시스템의 동적 출력 성능과 블레이드 하중에 대한 Tidal bladed의 예측 값을 실제 측정한 값과 비교하여 높은 신뢰도를 갖는 예측 결과를 도출할 수 있다는 것을 입증하였다.

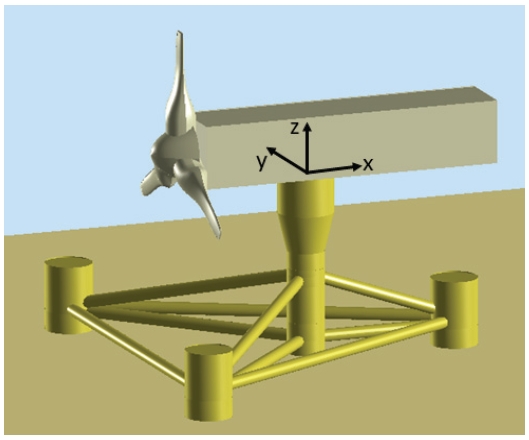

Fig. 3은 본 연구에서 고려한 1 MW급 조류발전시스템을 Tidal bladed를 통해 구현한 3차원 형상이다. 터빈 로터의 직경은 13 m이고 허브 직경은 3 m이며 3개의 블레이드를 가진다. 정격유속은 3.6 m/s를 고려해 설계하였고 정격회전수는 약 18.5 RPM을 가지며, 블레이드 익형은 DU 익형을 적용해 설계하였다. 그림에서는 나셀이 육면체 모양으로 표현되지만 통합하중해석에서는 원기둥 모양의 항력계수를 적용시켜 계산하게 된다. 로터 블레이드의 반경 방향으로 각 위치에서의 익형 정보는 Table 2에 자세히 나타내었다. 블레이드는 루트부에 허브와의 결합을 위해 직경 1.6 m, 길이 0.3 m의 원형 실린더 형태를 가지며, 이후에는 코드 길이와 두께, 그리고 각도를 최적화시켜 전체 블레이드를 구성하였다. 본 연구에서 고려한 1 MW급 조류발전시스템의 지지구조물은 트라이포드(tripod) 형상을 갖는 강재 중력식 기초로, 구조설계를 통해 크기 및 무게를 산정하여 통합하중해석에 반영하였다. 지지구조물은 x 방향과 y 방향으로 각각 20.0 m와 22.8 m의 크기를 갖고, 높이 10.0 m에서 나셀과 결합되어 있다.

3.2 설계하중조건

1 MW급 조류발전시스템의 성능 및 하중 특성을 분석하기 위해 설계하중조건(design load cases)을 고려한 통합하중해석을 수행하였다. Table 3에 나타낸 것과 같은 정상운전(DLC1), 정상정지(DLC2), 비상정지(DLC3), 정지(DLC4) 상태에 대한 설계하중조건을 정하고 각각의 조건에 대한 통합하중해석을 수행하였다. 정상운전 및 정상정지 상태는 시동유속(cut-in velocity)인 0.8 m/s부터 최고유속인 4.1 m/s 범위를 6단계로 구분하여 각각에 대한 통합하중해석을 수행하였다. 비상정지 상태는 2.0, 3.0, 그리고 4.0 m/s의 유속에 대한 통합하중해석을 수행하였고, 과유속에서 시스템의 구조적 안정성을 평가하기 위해 정지 상태는 4.7 및 5.0 m/s의 유속조건에서 통합하중해석을 수행하였다. 조류는 정상운전, 정상정지 및 비상정지 상태에 대해서 NTM(normal turbulent current model)을 사용하고, 정지 상태에서는 ECM(extreme stochastic sea state)를 적용하였다. 파랑조건으로 정상운전 상태는 OSS(operational sea state), 정상정지 및 비상정지 상태는 NWH(normal wave height), 그리고 정지 상태는 ECM(extreme currrent model)을 적용하였다. 해석시간의 경우, 정상운전과 정지 상태에 대해서는 600초를 고려하고 정상정지 및 비상정지 상태는 60초를 고려한 통합하중해석을 수행하였다.

4. 결과 및 고찰

4.1 1 MW급 조류발전시스템 통합하중해석 결과

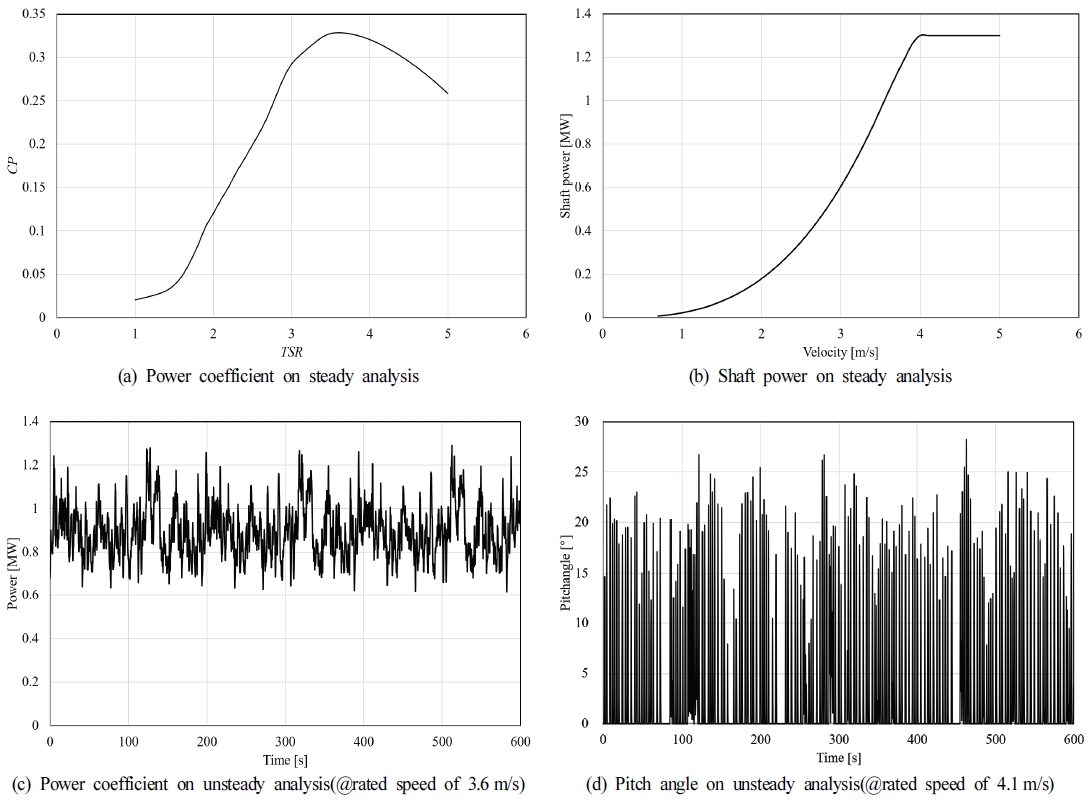

1 MW급 조류발전시스템에 대한 정상 해석(steady analysis) 결과를 Fig. 4에 나타내었다. 주속비(TSR, tip speed ratio)에 따른 출력 효율(CP, coefficient of power) 값의 변화를 Fig. 2(a)에 나타내었다. TSR는 유입 조류속에 대한 블레이드 팁에서의 선속도를 의미하고, CP는 아래와 같이 정의할 수 있다.

| (2) |

여기서, T와 ω는 각각 터빈 로터의 토크 값과 각속도를 나타내고, ρ, A와 V는 각각 작동유체의 밀도, 로터의 유효면적, 그리고 조류의 유입속도를 의미한다.

Fig. 4(a)와 (b)에 나타낸 것과 같이 정상 해석(steady analysis) 결과를 바탕으로 TSR 3.6에서 약 33%의 최대효율을 나타내고 축 출력이 1.3 MW를 갖는 것을 확인하였다. 유속의 증가에 따라 출력이 증가하면서 고유속 구간에서는 블레이드 피치 제어를 통해 일정한 출력을 나타내는 것을 확인하였다. 또한, Fig. 4(c)에서 동적 해석(dynamic analysis)을 통해 최대 1.3 MW의 발전 출력을 갖고 평균 출력이 약 0.9 MW를 나타내는 것을 확인할 수 있었으며, 난류 유동을 갖는 비정상 해석에서 시간의 변화에 따라 출력값이 변하는 것을 확인하였다. 조류의 난류 유동에 의해 블레이드의 입사각도가 지속적으로 변하기 때문에 조류발전시스템은 최적의 시스템 출력값을 갖기 위해 피치 제어가 수행되는 것을 Fig. 4(d)를 통해 확인하였다. 통합하중해석을 통한 1 MW급 조류발전시스템의 블레이드 루트부에서의 극한하중 값을 Table 4에 나타내었다. 블레이드 루트부에서 발생하는 극한 하중의 최대값은 정상운전 상태의 최대유속(4.1 m/s) 조건에서 발생하였다. 정격 유속 이상의 구간에서는 높은 유속에 의한 유동 하중이 크고 출력 제어를 위해 블레이드 피치 각도를 제어하기 때문에 이 과정에서 블레이드에 높은 하중이 발생하는 것으로 사료된다.

1 MW급 조류발전시스템에 대해 Tidal bladed를 통한 통합하중해석을 바탕으로 모달 해석(model analysis) 결과를 Table 5에서 확인할 수 있다. 조류발전시스템의 블레이드와 하부구조물의 각 성분에 대한 모달 해석 결과를 확인할 수 있으며, 블레이드의 엣지 방향과 비틀림에 대한 주파수는 각각 19.85 Hz와 42.65 Hz로 계산되었다.

4.2 블레이드 각도 고정에 따른 성능 평가

피치 제어시스템은 조류발전시스템이 정격유속 이상에서 일정한 출력을 갖도록 제어하기 위해 적용되며, 피치 제어시스템에 문제가 발생하면 조류발전시스템의 성능 저하 및 구조적 안정성 문제가 발생할 수 있다. 그러므로 이에 대한 체계적인 검토가 필요하다. 본 연구에서는 1MW급 조류발전시스템의 피치 각도 제어시스템에 문제가 발생한 상황을 가정하여 블레이드를 최대 피치(full-pitch) 각도와 패더링(feathering) 각도로 고정시켜 이에 대한 통합하중해석을 수행하여 성능을 확인하였다. Tidal Bladed에서는 각 블레이드의 피치 각도에 개별적인 조건을 부여할 수 있어, 피치제어시스템에 고장이 발생한 것으로 가정하고 피치 각도를 최대 피치 각도와 패더링 각도로 고정시켜 이에 따른 성능변화를 비교하였다.

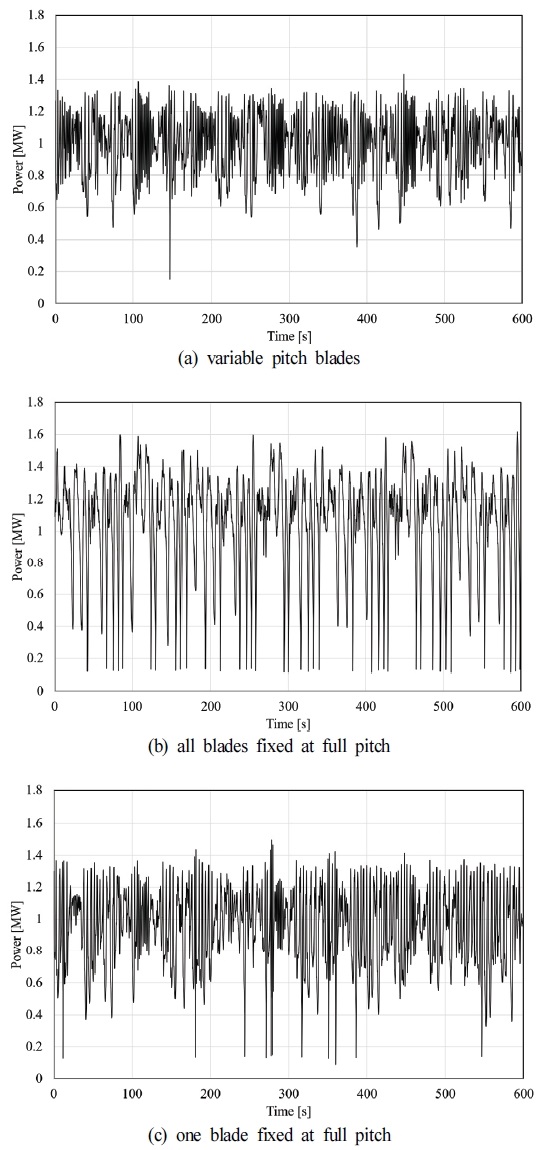

Fig. 5는 4.1 m/s의 유속 조건에서 블레이드 가변 피칭시스템이 정상 작동하는 경우와 모든 블레이드를 최대 피치 각도(full-pitch angle)로 고정시킨 경우, 그리고 하나의 블레이드만 최대 피치 각도로 고정시키고 나머지 두 개의 블레이드는 정상적으로 피치 각도 제어가 가능한 경우에 대한 출력 변화를 보여준다. 가변 피칭시스템이 정상 작동하는 조류발전시스템은 Fig. 5(a)에 나타낸 것과 같이 최대 출력값은 약 1.4 MW을 갖고 평균 출력값은 약 0.99 MW을 갖는 것을 확인하였다. 블레이드를 최대 피치 각도로 고정시킨 경우에는 Fig. 5(b)와 (c)에 그래프로 나타낸 것과 같이 시간에 따른 출력 변화가 정상 작동하는 시스템과 비교하여 큰 것을 확인할 수 있었다. 블레이드를 모두 최대 피치 각도로 고정시킨 경우에는 Fig. 5(b)에 나타낸 것과 같이 출력값이 0.1∼ 1.6MW 범위에서 출력값이 크게 변화하고 평균 출력은 약 1.06 MW으로 계산되었다. 또한, 한 개의 블레이드만 최대 피치 각도로 고정시킨 경우에는 출력값이 0.1∼1.5 MW 범위에서 변하고 약 0.94 MW의 평균 출력값을 갖는 것을 Fig. 5(c)에서 확인할 수 있었다. 출력 변화에 대한 표준편차를 계산하면 정상 작동하는 시스템의 경우 약 0.18 MW의 표준편차값을 나타내었다. 블레이드를 모두 최대 피치 각도로 고정시킨 경우와 한 개의 블레이드만 최대 피치 각도로 고정시킨 경우에는 각각 약 0.30 MW와 0.23 MW의 표준편차로 계산되었다. 이는 블레이드 피칭시스템이 정상 작동하는 시스템과 비교하여 각각 약 68% 및 29% 이상 높은 표준편차로 계산되었다. 이러한 출력값의 큰 변화는 발전기의 큰 부하를 발생시킬 수 있어 효율적인 피치 제어가 필요하다는 것을 알 수 있다.

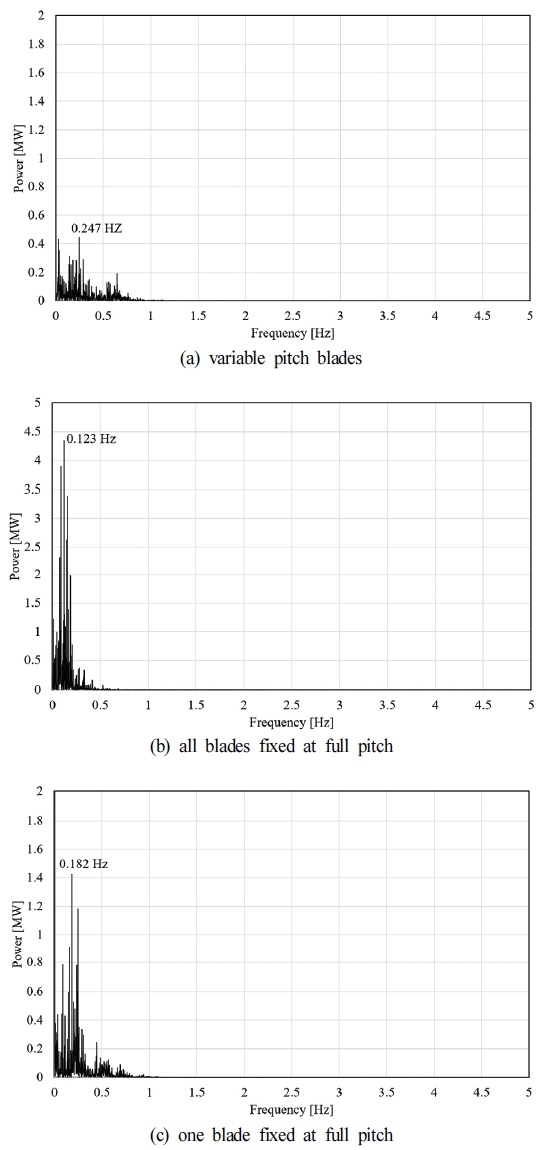

Fig. 6은 유속 조건 4.1 m/s에서 출력에 대해 고속 퓨리에 변환(FFT, Fast Fourier Transform)을 수행하여 주파수 영역으로 나타낸 그래프이다. 블레이드 가변 피칭시스템이 정상 작동하는 경우와 모든 블레이드를 최대 피치 각도로 고정시킨 경우, 그리고 하나의 블레이드만 최대 피치 각도로 고정시키고 나머지 두 개의 블레이드는 정상적으로 피치 각도 제어가 가능한 경우에 대해 각각 Fig. 6(a)-(c)에 나타내었으며, 동적 응답이 가장 큰 주파수는 각각 0.246 Hz, 0.123 Hz, 그리고 0.182 Hz에서 나타나는 것을 확인하였다. 블레이드의 피치 제어 시스템의 작동 유무에 따라 동적 응답이 가장 큰 주파수의 차이가 발생하는 것을 확인하였다. 그리고, Table 5에서 나타낸 조류발전시스템 모달해석 결과와 비교하여 블레이드의 고유주파수와 비교하면 큰 차이가 있어 공진에 대한 영향은 무시할 수준인 것으로 확인하였다.

Power in tidal current energy converters measured through the FFT analysis at current speed of 4.1 m/s

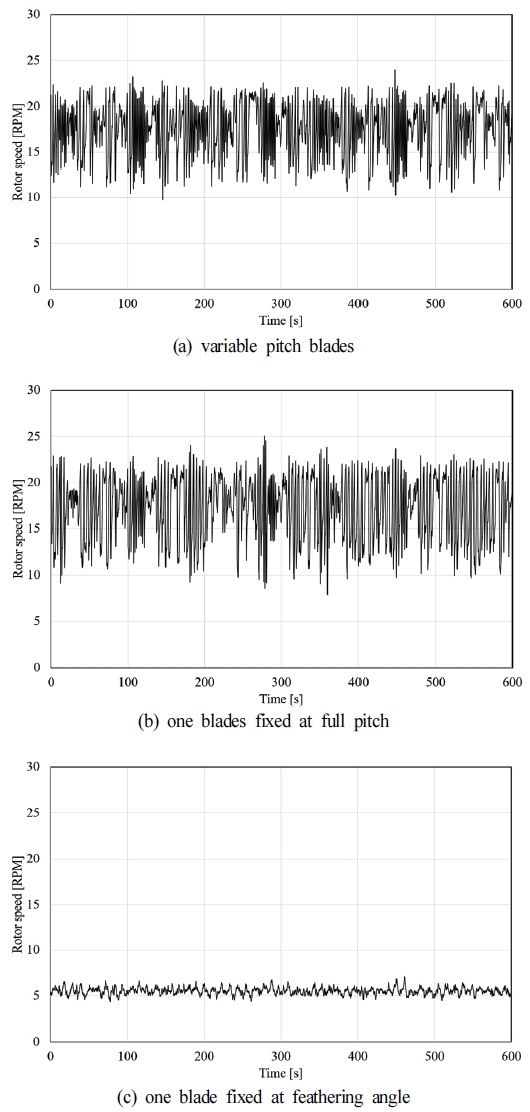

다음으로 피치 제어 문제가 발생한 1개의 블레이드를 feathering 각도로 고정시킨 경우에 대한 조류발전시스템의 성능 특성 분석을 수행하였다. 4.1 m/s의 유속에서 조류발전시스템의 1개의 블레이드 피치 각도를 고정시킨 경우에 로터 회전수의 변화를 비교해 Fig. 7에 나타내었으며, 블레이드 1개를 feathering 각도로 고정시킨 경우 이 블레이드가 브레이크(hydrodynamic brake) 역할을 하여 로터의 평균 회전수는 약 5 RPM으로 다른 두 경우(정격 회전수=18.5 RPM)와 비교하여 현저히 낮아지는 것을 Fig. 7(c)를 통해 확인할 수 있었다. 이 경우 정격 유속에서의 평균 출력이 약 20 kW로 거의 발전이 되지 않는 것으로 확인되었다. 1개의 블레이드를 feathering 상태로 고정시키고 나머지 2개의 블레이드 피치에 대한 정상 제어가 가능한 상황에서도 조류발전시스템의 터빈 로터는 약 5 RPM으로 회전하여 출력이 매우 적은 것을 확인하였다.

5. 결 론

조류발전시스템은 수중에 설치하기 때문에 일반적으로 실해역에 설치 후 운영 중 문제가 발생해 유지보수가 필요한 상황에서는 시스템 수리비용을 포함해 해상 크레인 선박 등을 이용해야 하기 때문에 추가적으로 많은 비용이 소요된다. 조류발전시스템은 설치하기 전에 사전에 다양한 요소에 대한 체계적인 검토가 요구되며, 본 연구에서는 조류발전시스템의 출력 성능에 직접적으로 영향을 미치는 블레이드 피치 제어에 대한 검토를 수행하였다. 1 MW급 조류발전시스템의 성능특성을 분석하기 위해 Tidal Bladed를 사용하여 통합하중해석을 수행하였으며, 조류발전시스템의 피치 제어 문제 발생에 따른 성능에 대한 영향을 검토하였으며 결과를 요약하면 다음과 같다.

- 1) 블레이드 피치 제어 문제가 발생하여 모든 블레이드 각도를 full-pitch로 고정한 상태에서는, 정격유속보다 낮은 유속에서는 피치제어가 필요하지 않기 때문에 정상작동하는 시스템의 출력 성능과 차이가 없다. 그러나 정격유속보다 높은 유속에서는 난류유동 특성을 갖는 조류의 속도 및 방향 변화에 블레이드 각도를 조절하지 못하기 때문에 출력 변동폭이 커지고 이는 발전기의 안전성에 영향을 미칠 수 있다.

- 2) 한 개의 블레이드 피치 제어 시스템에 문제가 발생할 경우에 대한 추가 검토를 수행하였다. 다른 두 개의 블레이드는 정상적으로 피치 제어가 가능한 상황에서 한 개의 블레이드만 피치 제어에 문제가 발생하여 최대 피치 각도로 고정시킬 경우, 높은 유속 조건에서 정상 작동하는 시스템과 비교하여 시스템 출력 변동의 폭이 커지고 평균 출력값은 낮은 경향을 보였다.

- 3) 두 개의 블레이드 피치 제어 시스템은 정상 작동하지만 한 개의 블레이드를 feathering 각도로 고정한 경우에는 정격 유속 조건에서도 1 MW급 조류발전시스템의 로터가 원활히 회전하지 않아 약 10 kW의 출력만 발생하는 것으로 확인하였다.

본 연구는 수평축 조류발전시스템의 개발 과정에서 고려해야 하는 다양한 요소들 중에서 피치 제어의 조류발전시스템 성능에 대한 영향을 검토하기 위해 수행되었으며, 향후 조류발전시스템 설계에 참고자료로 활용이 가능할 것이다.

Acknowledgments

2024 한국유체기계학회 하계학술대회 발표 논문, 2024년 7월 3일~7월 5일, 평창 알펜시아

이 연구는 해양수산부 재원으로 해양수산과학기술진흥원의 지원을 받아 수행된 연구(1WM급 조류발전 상용화 시스템 개발, 20190499)와 한국해양과학기술원 기본사업(해양에너지 및 항만⋅해양구조물 고도화 기술 개발, PEA0321) 연구의 일환으로 수행되었음.

References

-

Park, J. S., Lee, C. Y., Park, J. S., Choi, H. W., Ko, K. H., and Lee, J. L., 2019, “Assessment of tidal stream energy resources using a numerical model in southwestern sea of Korea,” Ocean Science Journal, Vol. 54, No. 4, pp. 529∼541.

[https://doi.org/10.1007/s12601-019-0038-2]

-

O’ourke, F., Boyle, F., and Reynolds, A., 2010, “Tidal Current Energy Resource Assessment in Ireland: Current Status and Future Update,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 14, pp. 3206∼3212.

[https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.07.039]

-

Novico, F., Sudjono, E. H., Egon, A., Menier, D,. Mathew, M., and Pratama, M. B., 2021, “Tidal Current Energy Resources Assessment in the Patinti Strait, Indonesia,” International Journal of Renewable Energy Development, Vol. 10, No. 3, pp. 517∼525.

[https://doi.org/10.14710/ijred.2021.35003]

-

Villalba, I. B. O., Cleofe, E. J. V., and Bautista, D. M., 2021, “Numerical Simulation of Tides for the Assessment of Tidal In-stream Energy in Selected Sites in the Philippines,” IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 673, 012017(6 Pages).

[https://doi.org/10.1088/1755-1315/673/1/012017]

-

Palconit, E. V., Villanueva, J. R., Enano, N. Jr., Buhali, M. Jr., Mascarinas, A. C., Galope, G. E., and tabanguil, J. M., 2021, “Resource Assessment of Tidal Stream Power in Pakiputan Strait, Davao Gulf, Philippines,” Engineering Technology & Applied Science Research, Vol. 11, No. 3, pp. 7233∼7239.

[https://doi.org/10.48084/etasr.3853]

-

Coles, D., Angeloudis, A., Greaves, D., Hastie, G., Lewis, M., Mackie, L., McNaughton, J., Miles, J., Neill, S., Piggott, M., Risch, D., Scott, B., Sparling, C., Stallard, T., Thies, P., Walker, S., White, D., Willden, R., and Williamson, B., 2021. “A Review of the UK and British Channel Islands Practical Tidal Stream Energy Resource,” Proceedings of the Royal Society A, Vol 377, Issure 2255, 20210469(33 pages).

[https://doi.org/10.1098/rspa.2021.0469]

- Verdant Power. Free Flow System Turbine, 2009, http://www.verdantpower.com/technology/

- Shaha, Z., 2020, “3 Tidal Turbines Pop into New York City’ East River,” Clean Technica.

- Poindexter, G., 2017, “1.5MW AR1500 Tidal Turbine Grid-connected, operational at Full Power in Scotland,” Hydro Review.

-

Gu, Y. J., Liu, H. W., Li, W., Lin, Y. G., and Li, Y. J., 2018, “Integrated Design and Implementation of 120kW Horizontal-axis Tidal Current Energy Conversion System,” Ocean Engineering, Vol. 158, pp. 338-349.

[https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.04.017]

- Power Technology. SeaGen Turine, Northern Ireland, UK, 2008, http://www.power-technology.com/projects/strangford-lough/

- Orbital Marine, https://www.orbitalmarine.com/o2/#/

- Nautricity, http://renews.biz/37630/nautricity-deploys-tidal-turbine/

- DNV⋅GL, 2015, “Tidal Bladed, Tidal Turbine Design Software”

- Ministry of Land, Infrastructure and Transport, 2011, “Development of utilization technique for tidal current energy,” R&D report.

-

Kang, S. K., Yum, K. D., So, J. K. and Song, W. O., 2003, “Nonlinear tidal characteristics along the Uldolmok waterway off the Southwestern tip of the Korean peninsula,” Ocean and Polar Research, Vol. 25, No. 1, pp. 89∼90.

[https://doi.org/10.4217/OPR.2003.25.1.089]

- Park, J. S., 2019, “The tidal choking characteristics and cause analysis in narrow channel,” Ph.D thesis.

-

Villaret, C., Hervouet, J. M, Kopmann, R., Merkel, U., and Davies, A. G., 2013, “Morphodynamic modeling using the Telemac finiter-elemenct system, Computers & Geosciences,” Computers & Geosciences, Vol. 53, pp. 105-113.

[https://doi.org/10.1016/j.cageo.2011.10.004]

-

Ko, K. O., Lee, K. H., Park, C. B., Jo, C. H., 2016, “Design of Supporting Structure for Tidal Current Power Genration Using Tidal Bladed,” Journal of Coastal Disaster Prevention, Vol. 3, No. 3, pp. 113∼127.

[https://doi.org/10.20481/kscdp.2016.3.3.113]

-

Burton, T., Jenkins, N., Sharpe, D., and Bossanyi, E., 2011, “Wind Energy Handbook,” John Wiley & Sons Ltd.

[https://doi.org/10.1002/9781119992714]

- Snel, H., and Schepers. J. G., 1995, “Joint Investigation of Dynamic Inflow Effects and Implementation of an Engineering Method,”

-

Parkinson, S. G, and Collier, W. J., 2016, “Model Validation of Hydrodynamic Loads and Performance of a Full-scale Tidal Turbine Using Tidal Bladed,” International Journal of Marine Energy, Vol. 16. pp. 279∼297.

[https://doi.org/10.1016/j.ijome.2016.08.001]