ASTM D5470 규격을 따르는 열전도도 측정 장치 제작과 검증 연구

Abstract

In recent years, electronic devices have advanced towards higher power and integration, largely driven by advancements in AI technology. The thermal stability of semiconductor technology within these devices is critical for maintaining performance, necessitating effective thermal management strategies. High-power devices often employ heat sinks; however, the gaps and air layers between components and heat sinks can significantly hinder heat dissipation. Thermal Interface Material (TIM) mitigates this issue by filling these gaps, thereby reducing contact thermal resistance and enhancing heat dissipation. Despite extensive global research on the thermal conductivity of TIM, there is a notable lack of domestic standards for measuring this property, leading to a reliance on international standards. This study aims to develop thermal conductivity measurement equipment and compare its performance with existing methods. The newly developed device, designed by the ASTM D5470 standard, comprises a copper heater block, a copper meter bar, and a constant temperature water bath, enabling accurate measurement of the thermal conductivity of TIM specimens under controlled conditions. Experiments were conducted with two types of TIM, and the results were compared to those obtained using a DynTIM Tester. The experimental device demonstrated thermal conductivities of 5 W/m⋅K and 5.34 W/m⋅K, with results within 6% of those measured by the DynTIM Tester, verifying the device's reliability. The validated reliability of this experimental setup suggests its potential for future research and broader data collection on the thermal conductivity of TIM.

Keywords:

Thermal interface material, Thermal conductivity, Thermal contact resistance키워드:

열계면 물질, 열전도도, 접촉 열저항1. 서 론

전자장비 패키징 및 열관리에서 일반적으로 반도체 소자에서 발생한 열은 외부로 효과적으로 방열하는 데 있어, 크게 다음과 같은 네 가지 단계로 이루어진다. 첫째, 소자 패키지 내에서의 열전달, 둘째, 패키지에서 히트 싱크로의 열전달, 셋째, 히트 싱크 내에서의 열전달, 넷째, 히트 싱크로부터 외부 환경으로의 열전달이다. 소자와 히트 싱크 내부에서의 열전달은 물질의 열전도도에 크게 좌우되지만, 물리적 접촉면에서 발생하는 접촉 열저항이 주요한 제한 인자로 작용한다.(1) 접촉면의 미세 구조를 살펴보면, 실제로 두 표면이 완전히 접합되지 않고 부분적으로만 접촉하는 경우가 많다. 이러한 비접촉 부분은 air pockets를 형성하여 열전달이 올바르게 되지 않으며, 열전달 경로는 실질적으로 접촉된 부분을 통해서만 이루어진다.(2)

접촉 열저항을 감소시키기 위해 일반적으로 사용되는 방법은 두 물체 간의 접촉면을 물리적으로 가공하여 접촉 면적을 증가시키거나 밀착시키는 것이다. 이러한 방법은 접촉 열저항을 줄이는 데 효과적이나 비용이 많이 들고, 표면의 성질과 압력에 따라 상이한 효과를 보이게 된다. 특히, 두 물체의 접촉부를 완전히 밀착시키는 것은 쉽지 않다. 이는 접촉부가 평탄하지 않을 경우 air pockets와 빈 공간이 형성되어 실제 접촉 면적이 감소하기 때문이다. 특히 air pockets는 높은 열저항으로 인해 열전도를 저해하고 유효 열전달 면적을 감소시키는 주요 요인으로 작용할 수 있다.(3) 이러한 문제를 해결하는 가장 간단한 방법은 납땜을 통해 두 물체 사이의 접촉 면적을 증가시키는 것이다. 납땜을 하면 표면 사이의 접촉이 향상되어 열저항을 크게 줄일 수 있다.(4) 그러나 금속 접촉부를 납땜하는 경우, 이는 특정 금속에만 적용 가능하다는 한계가 있다.(5) 납땜의 한계를 극복하기 위한 방법으로 열계면 재료(Thermal Interface Material, TIM)를 사용하는 방법이 있다. 접합면 사이에 TIM을 채워 넣으면 air pockets를 제거하여 접촉 면적을 확장시킬 수 있으며, 그 결과 접촉 열저항이 감소하여 열 효율이 향상된다.(6) 특히, 접촉 열저항을 최소화하기 위해서는 TIM 자체적으로 높은 열전도도를 갖추도록 하는 것이 중요하다. 높은 열전도도를 갖는 TIM은 열을 재료를 통해 빠르고 효율적으로 전달되도록 하며, 나아가 시스템의 열효율을 크게 향상시킬 수 있다.

TIM의 성능을 평가하려면 열전도도의 정확한 측정이 필수적이다. 이는 TIM의 성능을 명확히 파악하고, 효과적인 설계를 가능하게 한다. 또한, 열전도도의 정확한 측정은 TIM의 제조 공정 및 품질 관리에 직접적인 영향을 미쳐, 제조 과정에서 발생할 수 있는 불균일성이나 결함을 조기에 발견하고 제품의 일관성을 높이는 데 도움을 준다. 이는 궁극적으로 제품의 신뢰성을 확보하는 중요한 요소이다. 따라서 열전도도의 정확한 측정 연구는 TIM의 성능 향상 및 신뢰성 확보를 위해 필수적이다.(7)

TIM의 열전도도 측정은 일반적으로 transient 방법과 steady-state 방법으로 구분된다. Transient 방법으로는 레이저 플래시 방법과 적외선 서모그래피 방법이 사용된다. 레이저 플래시 방법은 얇은 시료의 한쪽 면에 레이저 펄스로 열파를 가한 후, 온도 감지기를 사용하여 반대쪽 면의 온도 변화를 기록하는 방식이다. 이때, 열전도도 측정 결과는 온도 반응 곡선에서 도출된 단순한 편미분 방정식을 해석하여 얻어진다.(8) 본 방법은 측정 절차가 간편하나, 측정 불확도가 상대적으로 높은 제약이 있다. 실제 Khuu 등은 레이저 플래시 방법을 이용하여 상용 TIM의 열전도도를 측정하였으나, 이 과정에서 밀도와 열확산도 값의 변동으로 인해 측정 결과에 최대 25%의 불확실성이 발생하였음을 보고하였다.(9) 한편, 적외선 서모그래피 방법은 적외선 고속 열화상 카메라를 사용하여 접촉면의 측벽에 대한 2차원 온도 분포를 통해 측정값을 분석한다. Fieberg 등의 연구에서는 적외선 서모그래피 방법을 사용하여 7.5–80 MPa, 60–280°C에서 Fe-Fe와 Fe-Al 표면 사이의 열전달을 측정하였고, 그 결과 시편 간의 열전도도는 압력에 거의 비례하지 않으며 온도의 영향을 거의 받지 않는 것으로 나타났다.(10) Transient 방법은 짧은 측정시간, 빠른 응답 및 비접촉의 장점을 갖지만, 측정 원리와 유도 공식이 다소 복잡하기 때문에 외부적 요인의 영향을 받을 수 있다는 한계가 존재한다. 즉, 기존의 열전도도 측정 방법인 transient 방법은 다양한 오류가 발생할 수 있어 열전도도 측정의 추가적인 불확실성을 유발할 수 있다.

Transient 방법 외에도 열전도도의 측정에서 가장 일반적으로 사용되는 방법으로는 steady-state 방법이 있다. 그 중에서도 ASTM D5470 방법이 가장 대표적이다.(11) ASTM D5470 방법은 두 표면 사이의 열전도도를 측정하는 방법으로 두 개의 접촉 샘플 내에서 1차원 정상 상태 열전도도 과정을 구축하여 진행한다. 이 방법은 두 접촉면 사이의 온도 차이와 샘플을 통과하는 열전달을 통해 열전도도를 측정한다. 테스트 샘플은 동일한 단면적을 가진 두 개의 동축 원통형 막대로 제작되며, 일정한 온도의 열원과 방열판을 활용하여 접촉면에 수직으로 온도 구배를 적용하고, 측벽을 단열재로 감싸 열 손실을 줄인다. 이러한 조건에서 열전도도를 측정하고 푸리에의 열전도 법칙을 기반으로 열저항을 측정한다. Steady-state 방법은 원리가 명확하고 샘플 준비가 상대적으로 간편하여 높은 정확성을 보장한다. 이러한 이유로, transient 측정 방법의 한계를 일부 해결할 수 있는 방법으로 steady-state 방법이 활용되고 있으며, 해외를 중심으로 많은 연구가 이루어지고 있다.(12)

해외 연구에서는 ASTM D5470 방법을 기반으로 열전도도를 측정하기 위한 자체 정상상태 장치를 구축하고 있다. 예컨대, Xu 등의 연구에서는 저온에서 인터페이스 열전도도를 측정하기 위해 방사선 방지 챔버와 진공 챔버를 사용하여 이중 열 흐름을 개선하였다.(13) 특히, Cu-Cu, Al-Al 및 SS304-SS304의 열전도도를 살펴본 결과, 압력이 클수록 열전도도가 작다는 것이 보고되었다. Zhang 등은 고집적, 우수한 절연성 및 높은 정확성를 가진 정상 상태 장치를 설계하고 구축하였으며, 그 결과 표면 거칠기가 열전도도에 미치는 영향이 존재함을 확인하였다.(14)

이처럼 ASTM D5470 방법에 대한 연구는 해외에서 주로 이루어지고 있으나, 국내에서는 TIM의 열전도도 측정에 관한 연구가 부족한 실정이다. TIM의 열전도도 측정 연구는 국내 전자장비 냉각 및 열관리 산업의 발전에 매우 중요함에도 불구하고 국내에서는 아직 해당 기준을 토대로 한 장치 구축 연구가 드물 뿐만 아니라, 해외 기준을 국내형으로 개조한 장치 및 관련 연구도 제대로 진행되지 않고 있다.

따라서 본 연구는 TIM의 열전도도 측정에 있어 해외 연구와 규격에만 의존하는 한계를 극복하고자 한다. 이를 위해 ASTM D5470 방법을 참고하여 새로운 측정 장치를 자체적으로 설계하고 구축하였다. 구축된 장치의 정확성을 검증하기 위해, 보편적으로 사용되는 두 가지 TIM인 Laird Technology사의 TflexHD720과 TPCM780의 열전도도를 측정하였고, 그 결과를 정밀한 열전도도 측정 장치인 ASTM D5470를 기준으로 범용적으로 사용되고 있는 독일 Siemens사 DynTIM Tester 데이터와 비교 및 평가하였다.

2. 실험 장치 및 방법

2.1 실험 장치 구성

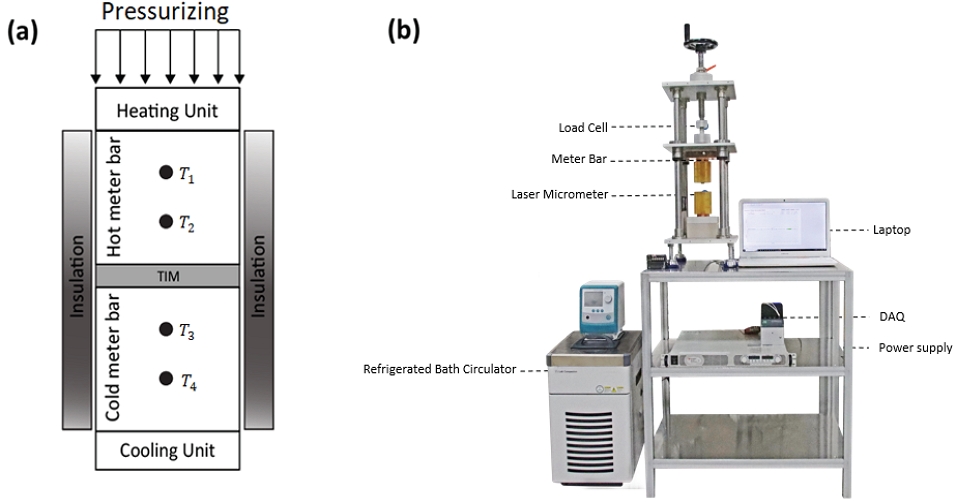

전체 장치의 도식과 실제 장치 사진은 각각 Fig. 1(a)와 Fig. 1(b)에 나타나 있다. 이 장치는 알루미늄으로 제작된 크기 330×270×15 mm³의 상단, 중간, 하단 베이스 플레이트로 구성되어 있다. 베이스 플레이트들은 스테인리스 스틸로 제작된 수직 로드로 연결되어 있으며, 상단 베이스 플레이트에는 샘플에 압력을 가하는 레버가 장착되어 있다. 레버를 통해 선형 베어링과 수직 로드를 이용하여 베이스 플레이트가 상하로 움직일 수 있다. 중간 베이스 플레이트에는 로드셀(QSH02035, Futek Corporation)이 부착되어 있으며, 레버 조작을 통해 수직 로드가 로드셀을 누르면 실시간으로 압력을 감지하여 외부 압력을 측정할 수 있다.

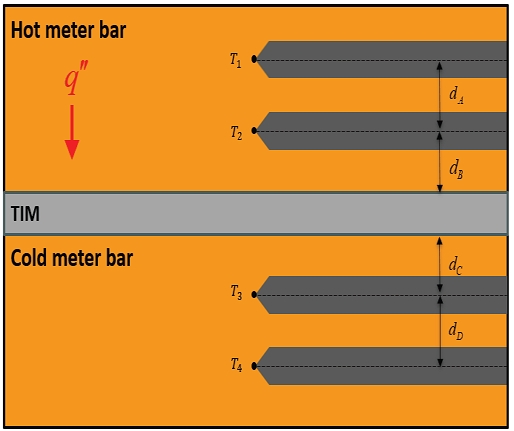

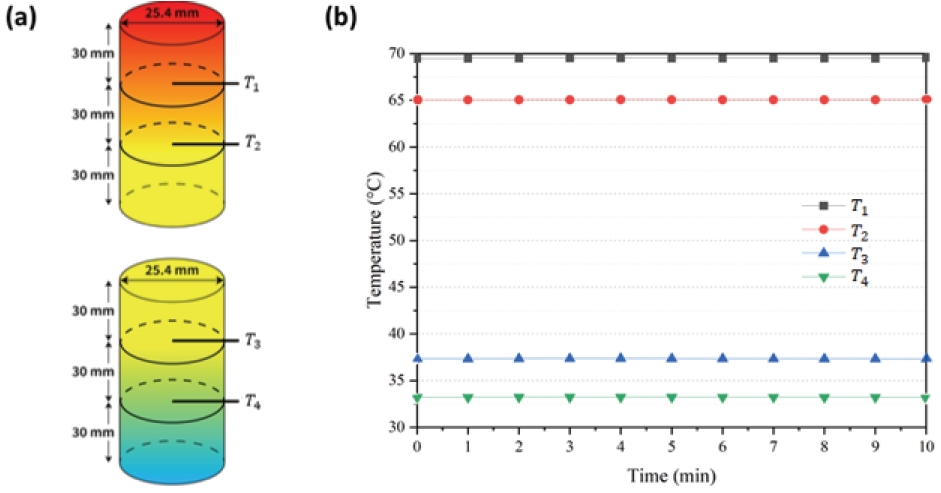

TIM 테스터 표면의 오염을 방지하기 위해, Fig. 2에 나타난 바와 같이 직경 25.4 mm, 길이 90 mm의 구리 미터 바(구리 합금 110, McMaster-Carr) 두 개를 사용하였다. 정밀한 열전도도 측정을 위해 두 미터 바의 접촉면은 표면조도(Ra) 0.25 μm 수준으로 연마 가공하였으며, 이를 통해 두 미터 바 간의 높은 편평도를 확보하였다. 각 구리 미터 바에는 30 mm 간격으로 두 개의 온도 측정 지점이 있으며, 이 지점에는 직경 1.2 mm, 깊이 12.7 mm의 구멍을 뚫고 T타입 열전대(Omega Engineering, Inc)를 삽입하여 온도를 측정하였다. 또한, 열전대의 접촉 저항을 최소화하기 위해 써멀그리스(Tgrease 1500, Laird Technologies Corporation)를 사용하여 구멍을 채웠다.

상부 미터 바는 전원 공급 장치(N5770A, Keysight Technologies Corporation)에 연결된 4개의 카트리지 히터로부터 열을 공급받는다. 하부 미터 바는 냉각을 위해 유동 채널을 갖추고 있으며, 이 채널은 항온수조 장치(RW3- 3025P, 제이오텍)에 연결되어 냉각수의 온도를 25°C로 일정하게 유지시킬 수 있다. 상부 및 하부 미터 바에는 각각 PEEK 재질의 단열재(상단: 두께 25 mm, 하단: 두께 45 mm, 열전도도: 0.25 W/m⋅K)를 사용하여 열 손실을 방지하고, 측면에서의 추가 손실을 차단하기 위해 우레탄 단열재(열전도도: 0.02 W/m⋅K)를 적용하였다.

압력 변화에 따른 물질의 두께 변화를 실시간으로 측정하기 위해 분해능이 1 μm인 레이저 변위 센서(LS-7030M, Keyence Corporation)를 사용하였다. 이 모든 장치는 두 대의 DAQ(Ni9212 및 Ni9239, National Instruments Corporation)를 통해 LabVIEW 소프트웨어로 연결되어 온도, 압력, 인가 전압 및 인가 전류 데이터를 실시간으로 취득 및 모니터링하였다.

ASTM D5470 측정 방식은 정상 상태에서 TIM의 열전도도를 측정하는 방법으로, 1차원 열전달을 고려한 방식이다. 본 연구에서는 Fig. 3(a)와 같이 각 미터 바에 두 개의 열전대를 삽입하여 온도를 측정한다. 또한 Fig. 3(b)에서와 같이 열전달의 정상 상태는 PID 제어를 통해 10분 간 온도 변화가 0.1°C 이내로 유지되는 경우로 정의하였다.

Location of the thermocouple installation for PID control of copper meter bars (a) Schematic of thermocouple locations. (b) Measured temperature of T1, T2, T3 and T4 under steady-state conditions.

ASTM D5470 측정 방법은 측정 샘플을 상부 미터 바와 하부 미터 바 사이에 배치한 후, 히터를 작동시켜 미터 바의 온도가 정상 상태에 도달하도록 한 다음 온도를 측정하는 방식으로 진행된다. 이후 경계면의 전체 열저항을 구하기 위해 양 미터 바 끝단의 온도 값과 TIM을 통과하는 열류 값을 측정한다. 양 미터 바 끝단의 온도 TH와 TC는 식 (1)과 식 (2)에 따라 열전대를 이용하여 미터 바의 각 부분에서 온도를 측정하고, 측정값을 선형 보간법을 통해 미터 바의 양 끝단의 온도를 추출한다.

| (1) |

| (2) |

TIM의 열류 값은 미터 바의 온도 구배와 열전도도를 이용하여 식(3)과 식(4)에 따라 계산된다. 고온 및 저온 미터 바에서 측정된 열류 값을 평균 내어, 이를 식(5)에 사용한다.

| (3) |

| (4) |

| (5) |

식 (1), (2), 및 (5)를 사용하여, 다음과 같이 식 (6)에서와 같이 푸리에의 열전도 법칙을 기반으로 열저항을 측정할 수 있습니다.

| (6) |

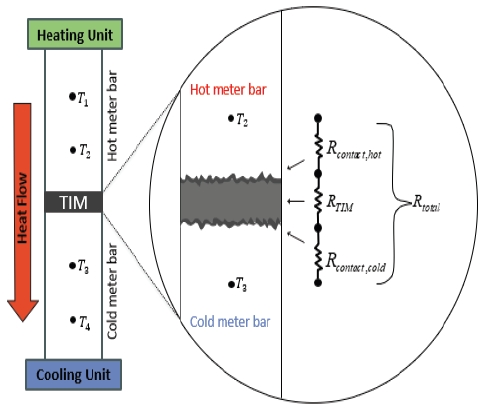

Fig. 4에서 보듯, 경계면에서 전체 열저항은 세 개의 직렬 저항으로 연결되어 있다고 간주할 수 있으며, 이는 다음과 같이 식 (7)로 계산할 수 있다

| (7) |

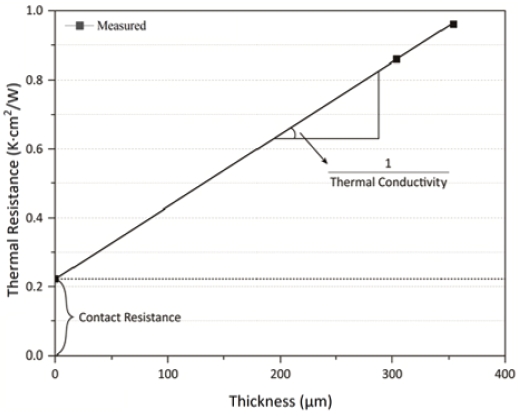

TIM의 자체 열전도도는 접촉 열저항 및 TIM 두께와 무관하다. 따라서 TIM의 두께를 변화시키며 경계면의 전체 열저항을 측정해야 한다. 이 측정값을 Fig. 5에서와 같이 선형 보간한 선의 기울기의 역수를 통해 TIM의 자체 열전도도를 산출할 수 있으며, y축 절편값을 이용하여 경계면에서의 접촉 열저항을 구할 수 있다.

2.2 불확도 분석

본 실험에서 국제 표준화 기구(International Organization for Standardization, ISO)의 측정 불확도 표현 지침(Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, ISO GUM) 에 따라 95% 신뢰수준에서 열저항의 불확도를 분석하였다.(15) 열저항의 합성 표준 불확도(combined standard uncertainty)는 아래 식(8)을 이용하여 계산하였다,

| (8) |

여기서 uc(R)는 열저항 R의 합성 표준 불확도이다. 열저항의 상대 확장 불확도 (relative expanded uncertainty)는 식 (9)과 같다.

| (9) |

여기서 포함 인자(coverage factor, K)는 95% 신뢰수준에 해당하는 값인 2를 사용하였다. 열저항에 대한 최소 및 최대 상대 불확도는 각각 2.98%와 3.43%로 나타났으며, 자세한 불확도 계산 결과는 Table 1에 나타나 있다.

3. 결과 및 토론

3.1 TIM 제조사와 비교한 측정 결과

TIM 제조사에서 측정하여 제시하고 있는 열저항 결과와 비교하기 위해, 본 연구에서는 1차원 정상상태 열전달을 고려한 실험을 진행하였다. 보다 정밀한 비교를 위해 Laird사에서 제조한 두 가지 종류의 TIM, 즉 갭패드 타입(TflexHD720)과 상변화 물질(TPCM780)을 사용하여 열성능 실험을 수행하였다. 각 TIM의 두께를 달리하여 자체 열전도도를 측정하였고, 이를 제조사의 측정 결과 및 열전도도 측정의 높은 정밀도로 알려진 Siemens사 DynTIM Tester의 측정값과 비교하였다. 실험 과정에서 미터 바에 가하는 열류 값은 실제 TIM의 사용 환경 온도(50∼70°C)를 유지하기 위해 60 W로 일정하게 설정하였다.

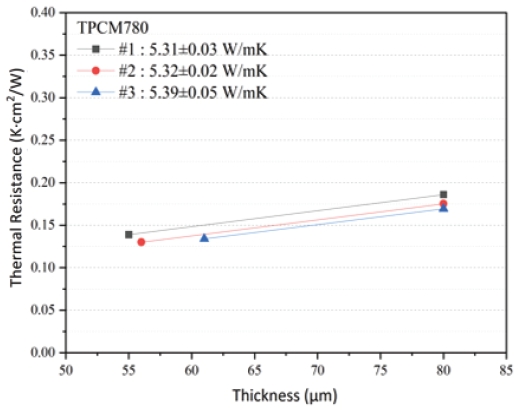

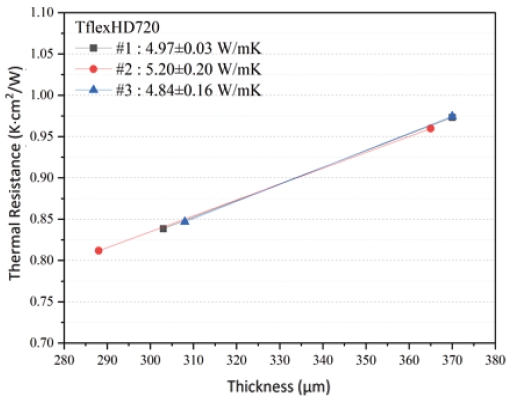

Fig. 6과 Fig. 7은 각 TIM을 각 3회 측정한 결과를 나타낸다. 분석 결과, TIM의 두께 변화에 따라 열저항 측정 결과가 달라지는 것을 확인할 수 있었으며, 이는 선형 보간한 선을 통해 명확히 파악할 수 있다. 해당 그림은 TIM 두께의 변화에 따라 경계면에서의 전체 열저항이 선형적으로 변함을 보여준다. 선형 보간한 선의 기울기 값을 이용하여 TIM의 자체 열전도도를 계산할 수 있다. 이를 토대로 각 TIM (TflexHD720, TPCM780)을 각각 3회씩 측정한 결과, 표준편차가 3% 이내로 재현성이 우수함을 확인하였다. 이것은 본 연구에서 구축한 장치가 높은 정확성을 갖고 있음을 알 수 있다.

Table 2는 각 TIM을 각 3 회씩 측정한 평균 열전도도 값과 제조사의 측정값을 비교한 것이다. TflexHD720의 경우 0%의 오차를 보였고, TPCM780의 경우 1.1%의 오차를 보였다. 이것은 본 연구에서 구축한 장치로 측정한 열전도도 값이 제조사에서 제시한 대비 결과와 매우 유사한 값을 보이면서, 본 측정에서 사용된 방법이 충분히 정밀성과 신뢰성을 갖고 있는 것으로 판단된다.

3.2 DynTIM Tester와 비교한 측정 결과

정밀한 정확성 측정을 위해 Siemens사에서 제조한 DynTIM Tester를 사용하여 본 연구 결과와 비교하였다. DynTIM Tester는 열전도도 측정에 높은 정확성를 제공하며, ASTM D5470 규정을 따르고 steady-state를 근간으로 측정하는 특징을 갖는다. DynTIM Tester에 사용되는 시편은 열저항-시편두께 특성커브 모드와 열저항-압력 특성커브 모드의 두 가지로 구분된다. Table 3은 DynTIM Tester를 사용하여 열전도도를 측정한 결과로, 열저항-시편두께 모드의 시험 결과와 본 연구에서 구축한 장치를 이용한 TIM을 측정 평균값을 나타낸다.

Table 3을 보면, TPCM780의 경우 본 연구에서 구축한 장치를 이용한 측정에서 평균 열전도도는 5.34 W/m⋅K이며, DynTIM Tester에서 측정한 열전도도 값은 5.30 W/m⋅K로 오차는 0.75%로 나타났다. TPCM780의 경계면에서의 접촉 열저항을 확인한 결과, 구축한 장치에서 측정한 값은 0.02 K⋅cm²/W이며, DynTIM Tester에서 측정한 값은 0.6 K⋅cm²/W로 나타난다.

한편, TflexHD720의 경우, 구축한 장치에서 측정한 평균 열전도도는 5.00 W/m⋅K이며, DynTIM Tester에서 측정한 열전도도 값은 5.26 W/m⋅K로 오차는 5.2%이다. TflexHD720의 경계면에서의 접촉 열저항을 확인한 결과, 구축한 장치에서 측정한 값은 0.2 K⋅cm²/W이며, DynTIM Tester에서 측정한 값은 0.7 K⋅cm²/W로 나타난다.

해당 결과를 종합해 보면, 본 연구에서 구축한 장치와 DynTIM Tester의 열전도도 측정 오차가 6% 이내인 것을 확인할 수 있다. 또한, 접촉 열저항은 DynTIM Tester 장치보다 약 0.2 K⋅cm²/W 감소한 것을 확인할 수 있다. 이러한 측정값의 비교를 통해 본 연구에서 구축한 장치의 열전도도 측정 결과는 오차가 크지 않으며, 접촉 열저항이 더 낮아 본 연구에서 개발된 장치가 신뢰성이 높다는 것을 알 수 있다.

4. 결 론

본 연구에서는 ASTM D5470 표준 시험 방법을 기준으로 상용화된 TIM(TflexHD720, TPCM780)의 열전도도와 접촉 열저항을 측정하기 위한 실험 장치를 설계 및 제작하였다. 본 연구에서 개발한 장치의 신뢰도와 정확성을 검증하기 위해 제조사에서 제시한 결과와 DynTIM Tester(ASTM D5470)의 측정값을 상호 비교 및 분석하였다. 그에 따른 결과는 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, 본 연구에서 구축한 장치로 Laird사 TflexHD720과 TPCM780의 측정한 열전도도는 5.00 W/m⋅K와 5.34 W/m⋅K로 나타났으며, 제조사 측정 결과와 비교한 결과 열전도도는 2% 이내의 정확성을 보였다.

둘째, 본 연구에서 개발된 장치의 정확성을 확인하기 위해 DynTIM Tester로 측정한 결과와 비교하면, 각 TIM의 열전도도 오차는 6% 이내로 나타났다. 또한, 본 연구에서 구축한 장치에서 측정한 접촉 열저항은 DynTIM Tester에서 측정값 대비 약 0.2 K⋅cm²/W 감소한 것을 확인할 수 있었다.

본 연구의 결과는 추후 전자장비 패키지나 TIM의 불량 기준을 도입한 장치에 적용하여 그 신뢰도와 정확성을 평가하는 데 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

Acknowledgments

본 연구는 산업통상자원부의 연구비 지원을 받았으며, 한국에너지기술평가원의 에너지국제공동연구프로그램(과제번호: RS-2024-00436521)으로 수행되었으며, 이에 감사드립니다.

References

-

Grujicic, M., Zhao, C. L., & Dusel, E. C. (2005). The effect of thermal contact resistance on heat management in the electronic packaging. Applied surface science, 246(1-3), 290-302.

[https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2004.11.030]

-

Wang, S., Cheng, Y., Wang, R., Sun, J., & Gao, L. (2014). Highly thermal conductive copper nanowire composites with ultralow loading: toward applications as thermal interface materials. ACS applied materials & interfaces, 6(9), 6481-6486.

[https://doi.org/10.1021/am500009p]

-

Uetani, K., Ata, S., Tomonoh, S., Yamada, T., Yumura, M., & Hata, K. (2014). Elastomeric thermal interface materials with high through-plane thermal conductivity from carbon fiber fillers vertically aligned by electrostatic flocking. Advanced Materials (Deerfield Beach, Fla.), 26(33), 5857-5862.

[https://doi.org/10.1002/adma.201401736]

-

Zeng, G., McDonald, S., & Nogita, K. (2012). Development of high-temperature solders. Microelectronics Reliability, 52(7), 1306-1

[https://doi.org/10.1016/j.microrel.2012.02.018]

-

Ghosh, G. (2001). Dissolution and interfacial reactions of thin-film Ti/Ni/Ag metallizations in solder joints. Acta Materialia, 49(14), 2609-2624.

[https://doi.org/10.1016/S1359-6454(01)00187-2]

-

Prasher, R. (2006). Thermal interface materials: historical perspective, status, and future directions. Proceedings of the IEEE, 94(8), 1571-1586.

[https://doi.org/10.1109/JPROC.2006.879796]

-

Xing, W., Xu, Y., Song, C., & Deng, T. (2022). Recent advances in thermal interface materials for thermal management of high-power electronics. Nanomaterials, 12(19), 3365.

[https://doi.org/10.3390/nano12193365]

-

Parker, W. J., Jenkins, R. J., Butler, C. P., & Abbott, G. L. (1961). Flash method of determining thermal diffusivity, heat capacity, and thermal conductivity.Journal of applied physics,32(9), 1679-1684.

[https://doi.org/10.1063/1.1728417]

-

Khuu, V., Osterman, M., Bar-Cohen, A., & Pecht, M. (2009). Effects of temperature cycling and elevated temperature/humidity on the thermal performance of thermal interface materials.IEEE Transactions on Device and Materials Reliability, 9(3), 379-391.

[https://doi.org/10.1109/TDMR.2009.2025367]

-

Fieberg, C., & Kneer, R. (2008). Determination of thermal contact resistance from transient temperature measurements. International Journal of Heat and Mass Transfer,51(5-6), 1017-1023.

[https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2007.05.004]

- Standard, A. S. T. M. (2006). Standard test method for thermal transmission properties of thermally conductive electrical insulation materials.ASTM International,36.

-

Lee, S., Early, M., & Pellilo, M. (1997). Thermal interface material performance in microelectronics packaging applications. Microelectronics Journal,28(1), xiii-xx.

[https://doi.org/10.1016/S0026-2692(97)87871-8]

- Xu, L., Zhang, T., Zhao, L. P., Li, Z. C., & Hu, Y. G. (1999). Using double heat-flux meter method to measure the thermal contact resistance of solid material at low temperature and vacuum.Cryogenics,4, 185-189.

-

Zhang, P., Xuan, Y., & Li, Q. (2014). A high-precision instrumentation of measuring thermal contact resistance using reversible heat flux.Experimental Thermal and Fluid Science,54, 204-211.

[https://doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2013.12.012]

- ISO, 1995, "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", Geneva, Switzerland, Vol. 122.